小松市が「歌舞伎のまち」といわれる理由!

- PV

- 9,548

- 公開日

- 2023.03.15

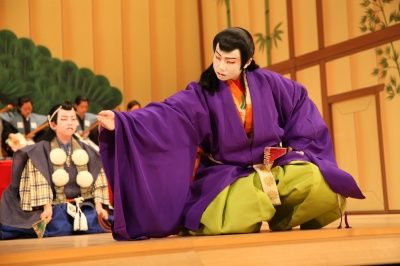

歌舞伎十八番の内「勧進帳」の舞台として登場する「安宅の関」、「お旅まつり」の奉納神事として、250年以上の長きにわたって上演されている「曳山子供歌舞伎」など、歌舞伎と縁の深いスポットやイベントが多くある小松市は「歌舞伎のまち」といわれています。

歌舞伎十八番「勧進帳」の舞台!安宅の関跡

日本海に臨む「安宅の関(あたかのせき)」は、歌舞伎十八番の内「勧進帳」の舞台として知られています。弁慶・富樫・義経の三役は、市川團十郎や松本幸四郎、尾上菊五郎など歴代の看板役者によって演じられ、三人による智・仁・勇の物語は、白紙の勧進帳の「読み上げ」や、小気味の良い「山伏問答」、「天地人の見得」や「不動の見得」、そして最後の「飛び六方」など、いかにも歌舞伎らしい見どころも多く、一瞬たりとも目が離せない迫力があります。

潮騒と白砂青松の風景が広がる安宅の関跡で、歌舞伎の名場面を振り返り、はるか昔の物語を創造してみてはいかがでしょうか。

町衆が仕切り、子供が歌舞く「曳山子供歌舞伎」

莵橋神社と本折日吉神社の春祭り「お旅まつり」に曳山芝居が奉納されます。

起源は1766年の江戸時代、小松市は絹織物で大いに栄え、京都の祇園祭や近江(滋賀県)長浜の曵山祭への憧憬もあり、十分な経済力と技術力を持つ町衆が曳山を作り上げたといわれています。

曳山で演じる役者は、町の女の子たち。現在も基本的には「曳山役者は女の子」ですが、少子化の影響もあり近年では男の子が出演することもあります。

毎年、当番町の2町が曳山を出し、子供歌舞伎を上演します。町の「五人衆」と呼ばれる世話人たちが裏方一切を仕切る形で、この伝統文化が継承されてきました。かわいい子供たちの迫真の演技に、祭りは最高潮に達します。このように小松の“町衆”により「歌舞伎のまち」は支えられています。

絢爛豪華な曳山曵揃え

現存する、大文字町、西町、龍助町、寺町、京町、材木町、中町、八日市町の8町が、お旅まつり期間中の一日だけ勢揃い。その中心で当番町の子供歌舞伎が上演されます。

選りすぐりの熱演舞台「日本こども歌舞伎まつり in 小松」

小松の曳山子供歌舞伎は、近江長浜、武蔵秩父とともに、日本三大子供歌舞伎の一つに数えられます。全国にはそのほかにも様々な子供歌舞伎があり、そのうちの2座を招いて毎年5月に「石川県小松市團十郎芸術劇場うらら」で開催されるのが「日本こども歌舞伎まつり in 小松」。

日本各地の子供たちの熱演に、客席には笑顔、涙、拍手、歓声が飛び交い、会場は大きな感動に包まれます。

小松の演目は、もちろん「勧進帳」。毎年市内から公募によって選ばれた小学生たちが迫真の演技を披露。そのレベルの高さには本当に驚かされます。

未来へつなげ、伝統文化「中学校古典教室」

「歌舞伎」という小松の伝統文化遺産を末永く伝えていくために、1986年から、市内10中学校が持ち回りで毎年秋に「勧進帳」を上演。三味線も、太鼓も笛も長唄も、もちろん役者も、すべて中学生。猛稽古を重ねた末の舞台は大人顔負けの演技で涙をさそいます。

石川県小松市團十郎芸術劇場うらら(旧 こまつ芸術劇場うらら)

「日本こども歌舞伎まつり in 小松」や「中学校古典教室」の会場にもなる「石川県小松市團十郎芸術劇場うらら」は本格的な歌舞伎を上演できる劇場で、大ホールホワイエの壁には、約30万個の九谷焼でできたモザイクタイルが埋めてあり、1階は春を、2階は秋をイメージしたデザインになっています。

2023年3月4日~5日行われた、十三代目市川團十郎白猿襲名披露巡業に合わせ、「こまつ芸術劇場うらら」から「石川県小松市團十郎芸術劇場うらら」に名称が変更されました。

施設内には、「勧進帳小松八百年祭」を機にはじまった成田屋と小松との交流を展示している「歌舞伎のまちギャラリー成田屋と小松の絆」があります。

曳山を常設展示「こまつ曳山交流館みよっさ」で歌舞伎文化にふれよう

小松駅西地区は、「曳山子供歌舞伎」をはじめ、町家、寺社、九谷焼など先人から受け継いだ歴史文化に溢れています。

2013年5月にオープンした「こまつ曳山交流館みよっさ」には、「お旅まつり」でしか見ることが出来なかった曳山が2基展示され、常時、見学が可能です。事前予約で三味線や歌舞伎風メイクなどが楽しめる体験メニューも!周辺商店街のイベントや歌舞伎教室、能など伝統文化のお稽古や発表会等にも利用され、小松の伝統文化の発信地となっています。

アクセスマップ

- 安宅の関

- 「安宅の関」こまつ勧進帳の里

- 石川県小松市團十郎芸術劇場うらら

- 歌舞伎のまちギャラリー 成田屋と小松の絆

- こまつ曳山交流館 みよっさ

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください