芭蕉称賛300年 小松うどん特集

- PV

- 4,117

- 公開日

- 2023.03.15

加賀藩お墨付きの名物。芭蕉も称賛。

「加賀藩の名物は何か」

「はっ、小松のうどんでございます」

と、そんな会話が実際にあったかどうか知らないが、幕府の巡見使に名物を聞かれたら、金沢の象眼鐙(ぞうがんあぶみ)と染手綱(そめたづな)、小松の長機二重堅絹(ふたえかたぎぬ)と干饂飩(かんうどん)などを答えることになっていたらしい。江戸時代宝暦5年(1755)の『御国御目付衆江御答帳(おんくにおんめつけしゅうへおんこたえちょう)』という書物にそう書かれている。

それより前、小松のうどんは、あの松尾芭蕉にも贈られていた。元禄2年(1689)、奥の細道の旅の途中、小松の俳人・塵生(じんせい)が乾うどん二箱を届けたのに対し、芭蕉が「殊に珍敷(めずらしき)乾うどん」をありがとうと書いた返書が残されている。

さらに元禄7年(1694)の『小松旧記』でも、小松町奉行から加賀藩の台所奉行にあてた返書『干饂飩のこと』の中に、細かい注文と、製造者として八日市町の亀屋徳右衛門の名が記されている。

徳右衛門は、注文どおり小麦の二番粉を使い、普通は足で踏んで練るところを特別に手で練り、炭火で乾燥して仕上げたという。でき上がったうどんは、藍で「亀」と印を押し、墨で「干うどん」と書いた紙に包んで贈られたらしい。

小松が発祥、うどんの名店。

明治末小松駅前風景(小松市立博物館提供)

明治末小松駅前風景(小松市立博物館提供)

明治になると、小松駅近くに『加登長(かどちょう)』といううどん屋ができ、広く庶民が味わえるようになった。実はその店を開いたのは、初の公選小松市長・和田伝四郎氏の叔父・和田長平氏だった。明治30年(1897)、鉄道が開通する直前に駅前の角に店を出したのである。この加登長は人気店となり、のれん分けによって次々と店が増えていった。現在金沢市でよく見かける「加登長」が、実は小松で誕生した大衆的な「小松うどん」のルーツであることは、ほとんど知られていない。現在小松市内に店舗がなくなってしまったことが惜しまれる。

明治38年(1905年)には、現在の西町で三津野菊松氏が『中佐』を開いた。菊松さんには兄弟が多く、それぞれが『中佐本店』『中佐西店』『中佐北店』などを開業。その後、それらの店で修行を積んだ人たちが、中佐の味にあやかって『中石』『中音』『中定』『中芳』などの屋号で独立し、小松は知る人ぞ知るうどん所となった。

のぼりが目じるし、七十数店舗!

そして現在、観光や商用で小松を訪れる人、また都会などから里帰りする人の多くは、「小松のうどんはうまい!」と言う。300年以上も前から小松の名物だったうどん、小松の町衆に愛され続けてきたうどんを、もっともっと知ってほしい。うどんを「まちづくり」に生かしたい! という思いが結集し、平成22年に「小松うどんつるつる創研」が誕生。加盟店を募って「小松うどん」のブランド化を進めている。

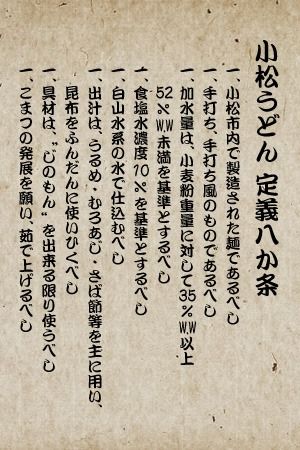

現在、えんじ色のノボリはためく加盟店は70数店舗。小松うどんの“定義” に従いながら、各店舗で工夫を凝らした味を提供している。

そもそも小松うどんの特徴は、細くて軟らかくて白い、たおやかな麺。そして白山伏流水を用い、魚の節を使ったあっさり味のダシ。そのあたりの基本路線は守りながらも、本当にユニークなレシピを開発している店もあるので、ぜひあちこちで味わってみてほしい。

- うどん・そば処 中佐中店 城南店

- 静かな和の空間でくつろげる、地元で有名な小松うどん店。鍋焼きうどんのスタイルで、スープがたっぷりしみ込んだやわらか細麺と、コシの…

-

- 詳細を見る

- 味の中石 名代めん塾

- 「味の中石 名代めん塾」は歴史ある小松うどんの美味しさを発信する拠点。遠方か らも 訪れる多くの皆様にその魅力を味わって頂いており…

-

- 詳細を見る

- 銀なべ

- 大正時代の創業以来、先代の味を受け継いで地元の人から親しまれている『町の食堂』。温泉地に近いということで観光客も多く訪れます。一…

-

- 詳細を見る

- 宮ぞの

- 粟津温泉街の一角にある、ご当地グルメ「小松うどん」の認定店。名物は「あわづ温泉うどん」。生姜たっぷりの熱々あんかけうどんに温泉卵…

-

- 詳細を見る

- ゆのくにの森 うどん処陣太鼓

- 加賀伝統工芸村ゆのくにの森の中で、「小松うどん」と「金澤カレー」が楽しめるお食事処。工芸体験の後に、いかがでしょうか?こちらもチ…

-

- 詳細を見る

【そのほかのグルメ特集】

- 《小松グルメ特集》地元民が通うお店を紹介します!

- 観光にきたら、地元の人が日頃通っているお店に行ってみたい!そう思っている人も多いと思います。

そこで、地元の人が通う定番の店をピックアップしてみました。 -

- 詳細を見る

- 小松でランチ!とっておきの昼ごはん。週末ランチも!

- 「小松うどん」や「塩焼きそば」のご当地グルメや人気のレトロな喫茶店など、とっておきのランチを紹介します。

女子会やデートにもオススメな、お昼ごはんをどうぞ召し上がれ! -

- 詳細を見る

- 小松駅周辺の喫茶店&カフェ特集 徒歩5分でコーヒーが飲めます

- 観光の合間に…出張帰りに…気軽に立ち寄れる素敵なお店ばかりです。

コーヒーを飲みながら、ゆったりとした時間を過ごしてみませんか? -

- 詳細を見る

- 【小松駅周辺】朝食・モーニングが食べられるお店9選

- 一日の始まりは美味しい朝ごはんからスタートしましょう!

小松に来た時に訪ねてほしいお店をご紹介!小松駅周辺の朝食選びの参考に! -

- 詳細を見る

- 《小松の料亭・料理屋特集》こまつ女将「小珠の和」のお店をご紹介します!

- 2024年北陸新幹線小松駅開業を好機に、小松市の料理店や旅館の女将・若女将で結成された「小珠の和(こたまのわ)」メンバーの店舗をご紹介します。

ご家族の集まりに、ご友人との食事会に、ご夫婦、カップルの記念日に、いつもと違う特別な時間を真心こめておもてなしいたします。 -

- 詳細を見る

- 小松がプリンのまちになる 「こまつプリン百物語」

- 「小松をプリンのまちに!」この合言葉の元、小松菓子業組合が主体となり、地域の菓子職人が和洋の垣根を超えて集結。

店の看板、歴史、こだわりなど、それぞれの店の物語を「プリン」に乗せて、魔法のような「プリンの物語」ができました。 -

- 詳細を見る

- 夏でも冬でも食べたい!小松市のアイスクリーム屋さん5選

- 夏に食べたくなるアイス。石川県はアイスの消費量が全国トップクラスということをご存知でしょうか。夏も冬もアイスを食べるのが好きな県民だからこそ!小松市で味わえるアイスをご紹介いたします。

-

- 詳細を見る

- 小松市民が愛するパン屋さんをご紹介します!

- 朝ごはんに・ランチに・おやつに!

お子さまからお年寄りまで、美味しく食べられて笑顔になる地元のパン屋さんをご紹介!

お気に入りのお店を探してみてはいかが? -

- 詳細を見る

- 2024年版【夏はやっぱりかき氷】 小松市で人気のかき氷6選!

- 暑~い夏には、かき氷が食べたいですよね。

小松市にある老舗のかき氷からおしゃれなカフェが提供するかき氷まで、幅広く紹介します! -

- 詳細を見る

- 小松市・老舗和菓子屋のおすすめ 絶品の夏和菓子3選《2024年版》

- 夏の訪れをお菓子で感じるてみては?

老舗の和菓子屋から夏のお菓子が続々登場!

美味しい和菓子で涼みましょう -

- 詳細を見る

- 小松のおいしい和菓子

- 城下町小松には、おいしい和菓子がたくさんある。昔ながらの手法を受け継いだ格式あるもの、小松の風土を生かした素朴なもの、伝統にひと手間加えて、今風にアレンジした斬新なもの…。見栄えや味わいはさまざまだが、その全てに共通していること、 それは、誰かに伝えたくなるおいしさだ。

-

- 詳細を見る

- 小松名物 塩焼きそば

- 小松を代表するソウルフード 塩焼きそばの誕生秘話

-

- 詳細を見る